旧馆驿巷原为泉州古代驿站所在地,文化史迹丰富。

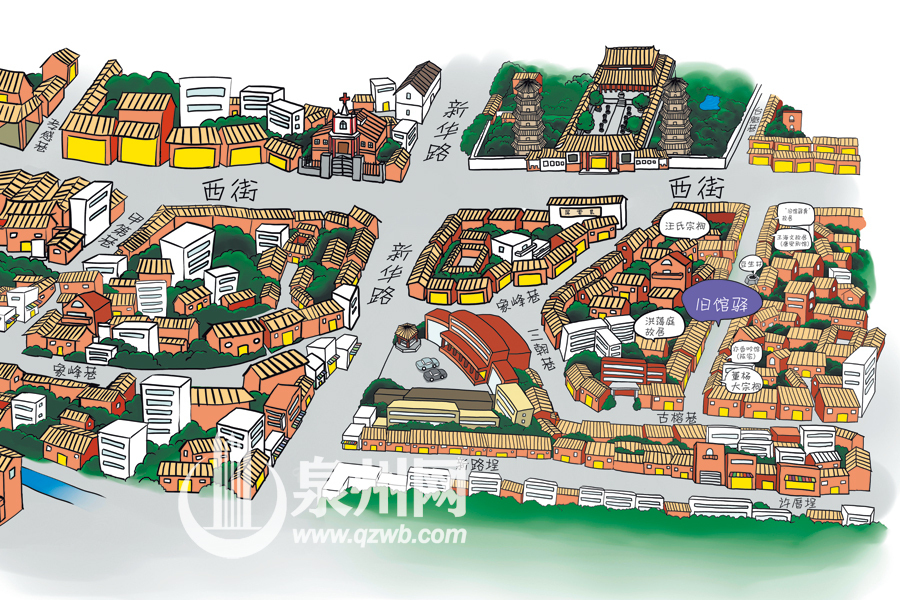

早报讯(记者 蔡紫旻 张素萍 王柏峰 实习生 汪雅倩 文/图)旧馆驿巷,位于泉州市区西街中段、东塔斜对面,巷子起于西街,南接古榕巷,巷长约200米。这条著名的老街巷,泉州人俗称“牛仔页巷”或“牛仔驿”。

顾名思义,此巷原为泉州古代驿站所在地,驿站即古代驿吏或来往官员歇宿、换骑之地。早在宋代,原泉州大路驿站为晋安驿,设县治西(今中山北路驿内巷);及至元代,晋安驿迁至旧馆驿巷内,易名清源驿,巷内设有一座专供过往官员或信使住宿和更换马匹的馆舍,故名馆驿;明代天启年间,知府沈翘楚更迁驿站于城外,原驿站废弃,此处便演变为地名和巷名;清代,此巷属万厚铺古榕里。

旧馆驿巷文化史迹丰富,有天室池、元代驿站、明代染织房遗址。达官显赫之家遍布巷中,有明嘉靖年间御史汪旦、户部侍郎庄国桢府第,有清道光年间翰林龚维琳胞弟举人龚维琨府邸,有清代刑部主事王海文故居、清嘉庆年间进士杨滨海故居、清末状元吴鲁读书处“亦香吟馆”,以及董杨大宗祠、汪氏宗祠等。

唐安亦香吟风雅 书斋藏身巷头尾

黄晖/绘

旧馆驿内,至今保存着许多古色古香的闽南古厝。这里曾经是古代驿吏或来往官员歇宿、换骑之地,随着时代的变迁,入住这里的达官贵人、文人雅客越来越多。从古代驿站变身为充满文化气息的名街巷,在历史垂青下,旧馆驿完成华丽转身。

走进旧馆驿,处处是书香。君不见,巷陌里手书的春联墨迹尚新;君不见,分立于巷子两端的唐安别馆和亦香吟馆内走出诸多贤达?

旧馆驿24号,原本老宅门梁上放着三块匾,其中一块上面还写着“文魁”二字。

【旧馆驿24号-26号】

旧时“文魁”匾高挂 今日教师传书香

从西街拐进旧馆驿,一堵古色古香的红墙映入眼帘,这里就是泉州有名的“旧馆驿龚”古厝。高大的围墙关不住天井内透出的绿意,三开间的龚氏古厝曾有三块“文魁”匾高悬,屋主龚维琨曾是清道光年间翰林院编修、咸丰壬子科乡试举人,他的两个儿子丕铖、丕翘皆通经学,继承父业,后人则多以教书为业,成为泉州城里有名的书香门第。

“旧馆驿龚”至今为人所知,还因为龚家后人里,出了菲律宾中西学校校长龚显禧(1876—1944)以及知名诗人舒婷(原名龚佩瑜)。

龚家创办的学校 教出自家儿媳

88岁的老人刘宝珠是龚家的儿媳妇,她已经在这里住了60多年。从26号的门进入,穿过走道便是天井,拿着放大镜的刘宝珠常常坐在这里看《东南早报》。

聊天之际,刘宝珠提到了儿时随父母去菲律宾的经历。4岁到14岁的时光,她在菲律宾度过,并在那里的中西学校念到小学四年级。

历史不经意的安排有时真是让人会心一笑。

龚维琨的后人里,人称“龚部爷”的清代举人龚显鹤在辛亥革命之后曾任泉州商会长兼教育会长;同为清代举人的龚显禧1899年前往当时的小吕宋(今菲律宾马尼拉)任中西学校教习(校长),任职六年,是当时海外第二家华文学校的创始人。

30多年后,刘宝珠进入龚家先人创办的学校,成年后的她怎么也想不到,自己嫁入的龚家主人,竟然就是当年自己就读的中西学校的创始人。

旧馆驿26号,老宅干净幽深,院子里种着一棵有着26年历史的桂花树,花香满溢,别有一番味道。“这里也是龚家,和古榕巷龚宅是同一脉的。”88岁的刘宝珠说。

读书为重 大学生才能进祖厅吃饭

26号龚宅的天井里,有高大的桂花树、龙吐珠,都是刘宝珠一手栽种。承袭龚家重视诗书的家风,刘宝珠与去世的丈夫都是老师,她的7个孩子里,也有两个老师。

“我们是从古榕巷的龚家祖厝分支出来的,过去,祭祖或者节庆时,根据龚家祖规,要大学毕业生才能到祖厅里吃饭。”刘宝珠说,祖上的规矩鞭策着后代努力读书。

门牌为24号的龚宅,住着龚阿姨姐妹俩。跟26号龚宅相比,这座宅子显得更新,今年春节,龚阿姨刚刚请人将门板拆下清洗。据说,这是龚阿姨祖母的母亲盖的房子,年代比26号要晚。

旧馆驿20号,站在楼顶往下望,王氏祖宅的大部分都已经荒废了。

【旧馆驿20号-22号】

清代唐安别馆 昔书房后私塾

旧馆驿20号-22号门前红砖镶嵌的古厝屋顶上,南方常见植物薜荔沿着房檐一路蔓延,侧门门楣已脱漆,但依稀可见“唐安别馆”四字——这座古大厝,原系清光绪年间刑部主事王海文的府邸。

清代大夫第 荒废无人居

“我的外公叫王显士,他是王海文的第四代裔孙。”黄泽辉住在古厝旁的小洋楼,从高处俯瞰,王海文故居已然荒废无人居住,古厝墙体破败,保存相对完好的护厝亦岌岌可危。

府邸建于清代,主建筑坐东向西,总占地400余平方米,原有祖厅和两个护厝。北面护厝另开一门,门楣上“唐安别馆”古韵悠然,这里曾是王海文的书房所在地。古厝南面原有一花园,栽种奇花异草,如今杂草丛生。

黄泽辉说,古厝原有三方鎏金匾额,其中一方写有“大夫第”,可惜全部被毁,唯“唐安别馆”四字幸存。有意思的是,府邸建成之时,大门只有“门当”没有“户对”。

为报救命恩情 同僚建房相赠

黄泽辉介绍,王海文先祖原居于泉州府南安县林格后,因为受欺凌,遂携带家眷寄居在泉州城内西街裴巷内的族亲家中。清代光绪年间,王海文于乡试中举,后来经过会考复试,被钦点为刑部主事。

王海文在刑部任职期间,曾经为时任福建提督的孙开华开脱死罪,事后孙开华特地在旧馆驿建了一座府邸赠与王海文。1920年前后,王海文去世后,家道中落。王海文的裔孙王显士在护厝唐安别馆设私塾授课。后来,府邸曾一度典当给蔡姓人家。

光绪11年洪霭庭因治愈伤员有功,光绪帝赏赐的功榜。

【旧馆驿15号】

治愈清军教习 获封六品衔

在多番问询后,记者在董杨大宗祠对面的小巷中,找到清代名医洪蔼庭的故居。这栋于上世纪70年代翻建的石头房里,至今留有洪蔼庭的印记:彪炳主人功绩荣誉的清代功牌和顶戴花翎,以及客厅墙上悬挂的洪蔼庭生前画像。

这张微微泛黄的清代功牌,记载着洪蔼庭曾因医术高明在军营立功,而受到清廷表彰的功绩;他所获得的花翎,在清朝则标志着辨等威、昭品秩,非一般官员所能戴用。

“小时候住的是手巾寮古厝,1977年左右才翻建的。”今年80岁的洪维芬是名医洪蔼庭的曾孙女,年幼时她就见过被长辈珍藏的清代功牌和花翎,“以前还有‘国手’匾额,已经不见了”。

洪蔼庭(1832-1902年),人称“应吟公”,是当时泉州首屈一指的名医。这张约80厘米×50厘米的清代功牌上,顶部印有“功牌”二字,内文写明“凡有军营立功应行赏给……顶戴以示鼓励”,落款时间为清光绪十一年(1885年)。在填落日期的地方,盖有紫红色大印。根据记载,花翎为孔雀羽所做,但因年长日久,此花翎呈暗红色,顶部镶有鎏金铜。

洪蔼庭的先祖原居泉州府南安县洪濑镇厝斗村,因受大姓欺凌远走他乡,到泉州城内租房度日。清光绪甲午年间,洪家在旧馆驿15号安家。

洪家的族谱里,记载了“国手”匾额与清代功牌的来历:1884年中法马江战争爆发,清军洋枪营教习林千戎咳嗽日久,他听闻洪蔼庭名声,上门求医。洪蔼庭诊断开药后,林千戎宿疾顿愈。因此,光绪十一年,清廷按军功授洪蔼庭六品衔,予顶戴花翎,并由钦差大臣帮办军务杨昌浚颁发功牌一张。

旧馆驿22号。南面原是一花园,栽种奇花异草。可惜如今墙体残破,护厝亦岌岌可危。

【旧馆驿4号-8号】

园林式书斋清末状元曾经读书处

相比较于大胆示人的唐安别馆,位于旧馆驿巷子另一端的亦香吟馆有点“养在深闺人未识”——它就藏身于旧馆驿4号的院子内。

亦香吟馆所在的古厝,是清乾隆年间陈禹文先生设馆授课之处,清末状元泉州人吴鲁就曾于此读书。居住于此的苏阿姨今年70岁了,她告诉记者,这里原是明代泉郡巨富李五的仓库所在地。清乾隆27年(1762年),陈禹文先祖由晋江霞洋徙居郡城,在西街旧馆驿巷向李五后人买下宅地,建成此宅。古色古香的陈宅为三进三开间,西侧为护厝,东侧就是书斋亦香吟馆。

过去,大户人家的大门很少开,家眷们日常进出,走的都是边门,如今,通往亦香吟馆的边门“通幽处”已然关闭,从大门进入之后,经过一个颇具江南园林风味的园门之后,亦香吟馆出现了。“本来从园门进来后,有一个长方形的窗,后来拆掉了。”苏阿姨说,如果按照旧时习惯,从通幽处进入书斋,景致更好——书斋门口,与通幽处小门相对的位置,是一处园林,主体的假山采用太湖石造景,下有鱼池。而当年的书斋后面,曾是花园。

名祠故居话沧桑 历史掌故数风流

石像静静地守在旧馆驿巷里,见证着历史沧桑变化。

旧馆驿的史迹,岂是三言两语能够道尽的。巷子里的董杨大宗祠,是全国仅有的董、杨联宗史迹,汪氏宗祠则是明代监察御史汪旦所建,巷内的73号人称“旧朱”的大厝,是大商人朱庭英故居,紧邻的75号手巾寮则被称为“新朱”……

走在巷子里,互相点头打招呼的老邻居们,也许就是文化名流、朝廷命官、富商巨贾之后,经由他们介绍,旧馆驿的更多历史掌故立体地呈现了出来。

旧馆驿2号——董杨大宗祠

【旧馆驿2号】

500多年名祠 全国唯一联宗史迹

旧馆驿巷内闻名遐迩的董杨大宗祠,是泉州市级文物保护单位,还是全国仅有的董、杨联宗史迹,也是唯一一个两个姓氏联宗的宗祠。

宗祠始建于明代天顺五年(1461年),是董杨道宾公祠堂原址。整体建筑承袭明清风格,每一处均精雕细琢。祠内正殿奉祀董仲舒公、杨震公、董杨道宾公,东龛供奉太一真人,西龛供奉杨延昭元帅。殿内雕梁画栋,金碧辉煌。

清嘉庆和道光年间,董杨族人商定,以捐资和进主的形式,联合福州、漳州、泉州、台湾各地外房外支董、杨同姓,重建宗祠。清同治十二年(1873年),宗祠破土动工,5年后告竣。

新中国成立前,宗祠一度成为政府部门的办公地点,后军队进驻,宗祠惨遭破坏。新中国成立至今,宗祠几易其主,最后归还董杨宗亲。

1999年,“杨氏宗祠”改名为“董杨大宗祠”,海内外宗亲慷慨解囊,筹资约300万元重建宗祠。5年后,董杨大宗祠落成。

董、杨出自于姬姓,一脉相承,唐宋时期,两族交好。

清光绪《重修旧馆杨氏宗祠记》记载:“泉郡旧馆杨氏宗祠,其先南宋世兴公由余杭(今杭州)入闽,本姓董。至君选公,以杨姓入仕,遂为董杨氏。”由此可见,泉州旧馆驿杨姓入闽始于南宋,始祖世兴公本姓董,从浙江杭州来担任泉州同安税吏,便定居晋江,后英年早逝。

原来,董世公去世后,儿子董君选由好友杨梦龄抚养长大,并以“杨”姓入仕,担任潮阳县尹。后来,子孙杨道会、杨道宾连登进士、榜眼,并入朝为官。杨道宾的儿子上奏朝廷,要求恢复董姓,明神宗御批曰:“既承久代,不准复姓,钦赐董杨公,仍以杨传嗣。”因此,便有了“董杨氏”之称。董杨大宗祠见证了这段历史。

旧馆驿115号——汪氏宗祠

【旧馆驿115号】

汪衙巷的沧桑变迁

汪氏宗祠始建于明代嘉靖年间,是时任贵州道监察御史的汪旦辞官返乡后,为纪念汪氏先人而建,距今有600年历史。宗祠原为闽南风格的汉式三间张木结构双榉头大厝,明清两朝均有修葺。

根据史载,汪旦幼时随父从惠安迁居泉州旧馆驿。嘉靖二年壬午科举人,嘉靖十五年己未科进士。初任江西金谷县令,后调繁江,寻擢贵州道监察御史。后因事忤上司,返乡,在旧馆驿巷内筑府邸,并立宗祠,卒于家中。人们遂将通往汪旦府邸和宗祠的小巷称为“汪衙巷”。

后来,宗祠因无人管理而逐渐荒废坍塌,入祠路汪衙巷堵塞,仅存门柱和刻有“宗祠”字迹的石匾残块。2001年,汪氏宗祠被列为泉州市级文物保护单位,去年12月,汪氏宗祠重修竣工。

旧馆驿巷里的人们保留着从豆生井汲水洗涤的习惯

■探古寻幽旧馆驿

陈清源故宅

旧馆驿14号曾经是20世纪50年代泉南名医陈凤仪的叔父陈清源的故宅。由于后裔迁居,老宅转卖给南安名商谢为栋,后又几经转卖。如今的老宅,花园里还有数方年代颇久的旧石盘和石臼,这些老物件或许是此地曾是粉干作坊的见证。

郡城大户新旧朱

旧馆驿73号曾经是郡城大商人朱庭英故居,人称“旧朱”。旧馆驿“朱”也曾是郡城的大户之一,是大商贾而非大官宦。1911年,大商人朱庭英在此安家。后来,他前往新加坡经商,遭遇海难。如今的朱宅仍有三开三落的规模,前落已租给他人多年。

旧馆驿75号有一连排的手巾寮,这里是被邻里称为“新朱”的地方。据悉,此宅分属多个兄弟,合一大院,院内有数棵老龙眼树。

汪波故宅

旧馆驿129号是民国时期国民党CC派泉州要员汪波的故宅。据史料记载,民国23年(1934年),汪波、陈四荪、万年芳、王酌聊等人筹办《国民日报》,汪波任社长,王酌聊任经理。民国30年(1941年)2月10日,吴增、林庶应、李钰等倡办泉州建国商校,址设泉州新门街,汪波任校长。如今,汪宅后门仍挂有一块“建国商校校友会”竖匾。

豆生井

在泉州的小巷中,古井几乎随处可见。它们大多有共同的名字——豆生(豆芽)井。皆因古时的泉州,人们习惯把干净得可以洗豆生(豆芽)的井叫做豆生井。旧馆驿16号门前的这一口井也不例外。据说该井从来不曾干涸过。虽然现在家家户户都用上了自来水,但是从井里汲水洗涤,依然是这里几代人一直保留的习惯。